Лес для белоруса - живое существо, испокон веков главный кормилец и неиссякаемый источник национальной мифологии. Лес - это грибы и ягоды, целебные травы; древесина, согревающая, укрывающая, служащая материалом для бессчетных предметов быта и орудий крестьянского труда. Это тепло печи и свет лучины; дом для птиц и зверей, а в годину бедствий и для человека. Из лесов народные мстители нападали и били врага, а родные пущи надежнее крепостных стен защищали от карателей. Лес - красота, которой питается искусство и душа.

Леса как люди, рождаются и умирают

И источник дохода, конечно. Со времен Великого Княжества белорусские магнаты зарабатывали, сплавляя по Неману корабельные сосны для строительства прусских и голландских фрегатов. Для этого и создавался в конце XVIII века Днепровско-Бугский канал. Радзивиллы, а затем и Витгенштейны владели миллионами гектаров леса. Отец Якуба Коласа - Михаил Казимирович Мицкевич - был у Радзивиллов лесником и неусыпно сторожил панские богатства от нелицензированного сбора грибов и ягод и от крестьянских порубок.

Такие же порядки были в гигантском лесном имении великих князей Николая Николаевича и Петра Николаевича Романовых, где служил объездчиком дед моего мужа Иосиф Викторович Станкевич. Имение занимало все пространство нынешнего Борисовского района, а также значительную часть Смолевичского, Логойского, Березинского и Крупского. Бескрайний лес стерегли 18 объездчиков и целая армия обходчиков-лесников. Древесину вывозили по железной дороге в Европу, но никто и не думал заниматься лесовосстановлением. Богатства Беларуси казались безграничными. Не случись в наших краях народная власть, с белорусскими лесами было бы то же самое, что с лесами Франции и Германии.

Тем не менее светлейший князь Варшавский, граф Федор Иванович Паскевич-Эриванский еще в конце XIX века озаботился научно обоснованным лесовосстановлением и лесоустройством. В музее Института леса Национальной академии наук Беларуси, располагающегося в Гомеле, хранятся многочисленные отмывки и книга 1881 года с планами лесонасаждений.

"Всегда действует принцип «вырубил - посади»".

Кореневская опытная база, принадлежащая ныне институту, всего каких-то 120 лет назад именовалась Щекотовской лесной дачей. Здесь был охотничий домик Федора Паскевича. К сожалению, наследников он не оставил, но лесная наука Гомеля, как и основанная графом Добрушская бумажная фабрика, - лучший памятник просветителю и мудрецу.

- Выбор местонахождения Института леса обусловлен тем, что в Гомеле в то время - в 1930 году - находилось наибольшее количество лесоперерабатывающих предприятий, а в Гомельской области - наибольшее количество лесов, - рассказывает директор кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Александр Ковалевич.

Думается, причина гораздо глубже. Неслучайно 1 июня 1930 года на основе лесного факультета Белорусской государственной сельскохозяйственной академии здесь же, в Гомеле, открылся Лесной институт, переименованный позднее в Белорусский лесотехнический институт и после войны переехавший в Минск. Ныне это Белорусский государственный технологический университет, готовящий кадры для всей лесной отрасли Беларуси.

В довоенные годы в Гомеле работал отец белорусской лесохимии академик Владимир Шкателов, будущий академик, видный дендролог, геоботаник и лесовод Иван Юркевич и ведущий почвовед Беларуси Павел Роговой.

Война удивительным образом пощадила архив гомельского Института леса. Ученые вывезли его в Оренбург. А после войны необходимость лесовосстановления впервые встала во весь рост.

- Лесовосстановление - одна из главнейших задач лесного хозяйства, - убежден Александр Ковалевич. - Всегда действует принцип "вырубил - посади".

В 1901 году лесистость на белорусских землях составляла 37,6 %. Вследствие Великой Отечественной войны она снизилась до 22,5 %, а в наши дни возросла до 40,2 %.

- Считаем, что это оптимальный показатель, - улыбается Александр Иванович.

По лесистости, а также по площади лесов на одного жителя - почти один гектар - Беларусь уверенно входит в первую десятку стран Европы.

Но сколько же пришлось вложить труда, сил и средств, чтобы наши леса вновь предстали во всей своей красе и силе! Ведь не только в объемах дело, пояснил Игорь Дегтярик - директор Гомельского опытного лесхоза. К слову, предприятие по итогам 2022 года на втором месте в стране по выполнению показателей социально-экономического развития. В прежние годы в возрастной структуре белорусских лесов наблюдался явный перекос: много молодняка, а спелых и переспевших лесов очень мало.

- Сегодня эта структура гораздо ближе к равномерности, - полагает директор. А значит, намного больше у нас высоких и красивых лесов, в которых приятно гулять. Зная, впрочем, что раньше или позже они обречены под вырубку.

Леса как люди, рождаются и умирают. А потому, за исключением особо охраняемых территорий - Березинского биосферного заповедника, Беловежской и Налибокской пущ и других заповедных мест, в какой-то момент своей древесной жизни пойдут под топор лесозаготовителя.

Радиация или короед?

Топор - уже скорее образ. Современная лесозаготовка орудует куда более изощренным инструментарием. Но слово "рубка" из словаря лесников и лесоводов никуда не девалось. Рубка главного пользования - то же, что и лесозаготовка. Рубка ухода, когда лес прореживают, убирают нежелательные деревья. Санитарная рубка - бескомпромиссная и целительная хирургия, когда гектары больных, а иногда и внешне здоровых деревьев идут под топор ради спасения остального леса.

Совсем недавно Гомельщина через это проходила, что никак не связано с Чернобылем, ведь белорусские деревья от аварии не пострадали.

- Дерево как росло, так и растет, - просвещает меня инженер-радиолог, председатель профкома Гомельского опытного лесничества Андрей Адамчиков. - Таких сильных доз облучения, как в районе станции, где массово образовался "рыжий лес", у нас не наблюдалось.

"Чудо в том, что на зараженных землях удается получать абсолютно чистую древесину".

На зараженных территориях Гомельщины леса стало только больше - не без участия человека.

- На загрязненных территориях разрешены все виды рубок, - поясняет Андрей. - На более грязных - санитарные рубки, которые никто не отменял. Противопожарный уход, чтобы не было валежника и не ухудшалась пожарная обстановка.

А там, где рубка, там и лесовосстановление, которое проводится самым обычным способом. Мало того, заброшенные колхозные земли, которые пока невозможно использовать в сельскохозяйственном производстве, обезлюдевшие деревни - все передается в лесной фонд и засаживается лесом.

- Чудо в том, что на зараженных землях удается получать абсолютно чистую древесину, - заверяет инженер. С этой целью в лесничестве налажен очень плотный радиационный контроль.

Но основные объемы лесовосстановления связаны не с этим. Короед! Бедствие, затронувшее всю страну, но особенно больно ударившее по Гомельщине. Кому-то даже померещилась диверсия. Но нет, ученые с помощью генетического анализа доказали, что короед наш родной, местный, живет семьями и дальше 30 метров не разлетается.

- В 2015–2016 годах у нас бушевали буреломы и ветровалы. Полегли большие объемы леса, - рассказывает заведующий лабораторией геномных исследований Института леса кандидат биологических наук Станислав Пантелеев. - На валежнике обильно размножился короед и двинулся на здоровые сосны, которые в норме ему "не по челюстям". Но из-за засухи деревья в тот год производили слишком мало смолы, им не хватало иммунитета.

Роковое стечение обстоятельств? Разумеется. И неизвестно, чем бы оно обернулось для белорусских лесов, если бы не героизм людей, день и ночь работавших на опережение.

Масштаб потерь сразу ощутили в Гомельском опытном лесхозе.

- Если раньше высаживали 300–400 гектаров, то из-за короеда вырубка увеличилась, соответственно, выросли и объемы высадки леса, - рассказывает молодой инженер по лесовосстановлению Оксана Семечко. - В отдельные годы площадь высадки достигала и 1200, и 1300 гектаров. Нынче мы планируем 600 гектаров - идем на снижение.

За три года поврежденные короедом участки леса в основном восстановили, заверяет меня Оксана Сергеевна. Но к "докороедным" цифрам лесхоз еще не вернулся.

И дома у них все разговоры о лесе

В свои 24 года моя собеседница крепко держит в руках весь процесс лесовосстановления: подготовку почвы на месте недавних рубок, выращивание посадочного материала, выкопку, высадку и последующий уход за сеянцами (так называют в лесном хозяйстве юные деревца).

Мы вместе гуляем по теплицам и полям лесопитомника Гомельского опытного лесхоза. Недавно питомник удостоили почетного звания "Образцовый" и признали лучшим в стране по итогам работы за 2022 год.

- Он у нас специально создан для выращивания сеянцев лесообразующих пород, из которых мы впоследствии воссоздаем наши леса, - растолковывает Оксана.

С нами Андрей Адамчиков и директор лесопитомника Нина Пешкун, с радостью и гордостью демонстрирующая свое немалое хозяйство.

Мне по секрету рассказали, что муж у Нины - лесничий Николай Пешкун, и дома у них все разговоры о лесе. Даже дочки девяти и шести лет мечтают стать лесоводами.

- Детям очень нравится, - улыбается Нина. - Ездим с ними высаживать, через год все вместе приезжаем, а они говорят: "Мы тут садили!"

Так что для них этот лес уже родной, как и для самой Нины, хотя она с юности себя в лесоводы не готовила. Окончила Гомельский университет.

- Приспосабливалась под эту профессию, - признается она. - Мы с мужем работали в лесоустройстве, а потом так получилось, что пришли в лесхоз.

Свою любовь к питомнику объясняет просто:

- Здесь все происходит быстро. Посеял - и сразу результат.

В Институте леса меня, наоборот, учили, что лесовосстановление - штука очень медленная в сравнении с сельским хозяйством. Деревья-то, в отличие от редиски, растут по 80 лет.

Читайте также:

Ястреб-перепелятник и другая экзотика. Почему птицы все чаще перебираются в города?

Почему цитрусовод не ест лимоны? Узнали, как в Ботаническом саду растят экзотику

Что происходит с самым известным болотом Беларуси и при чем тут туристы? Говорим о Ельне

Теплицы, в которых зимой не тепло

Питомник начинался в 2012 году с 5 гектаров, в нынешнем году добавилось еще 3.

- Чтобы целиком и полностью обеспечивать посадочным материалом наши вырубки, площади, которые нужно восстановить, - говорит Оксана.

Потребности растут! Лесхоз, включающий в себя территорию Гомельского, Добрушского и частично Речицкого районов, в 2018 году обрел статус опытного, поскольку плотно сотрудничает с учеными из Института леса.

А вообще-то хозяйство старое, образовано Постановлением СНК СССР в октябре 1936 года. Площадь его лесов составляет ни много ни мало 113,4 тысяч гектаров. Чтобы обеспечить посадочным материалом, рабочим питомника приходится изрядно попотеть. Кроме этой основной задачи, они выращивают саженцы самых разных декоративных культур для нужд города и на продажу, а с нынешнего года еще и тюльпаны. Отличное подспорье для экономики лесхоза.

Летом поля сосны превращаются в сплошной изумрудный ковер, а нежная березовая поросль переливается на ветру всеми оттенками юной зелени. Показали нам и участки под паром. Летом они черные, обработанные гербицидами, чтобы пырей не высасывал из них жизненную силу. Зимой тут все припорошено снегом: и паровые поля, и голые веточки берез, и голубика, и рассада сосны с закрытой корневой системой, каждая сосенка в отдельной ячейке, а все вместе в ящиках-кассетах. Такие растеньица лучше приживаются на бедных, истощенных почвах. Тут же и маточники туи, с которых берут черенки, и огромные, покрашенные в черный цвет цистерны, где в жару нагревается вода для полива.

В теплицах - кроме той, где тюльпаны, - вопреки названию, зимой теплом и не пахнет, агротехника не велит. Крохотные сосенки, похожие на укроп, хоть и зелены, но спят до весны. Дремлет в бездействии и новомодная рампа для полива, которая в горячие летние деньки по команде автоматики то брызжет на них дождем, то обволакивает туманом. Все по науке, в точном соответствии с потребностями растений, чтобы они набирались сил и когда-нибудь превратились в могучий дружный лес.

А начинается… с семечка (уж простите невольный каламбур).

Из центнера шишек - 1,5 килограмма семян

- Семена наши. Мы сами заготавливаем шишки, - раскрывает секреты Оксана. - Берем их с лесосеменной плантации, где растут улучшенные сосны, и семена от них с элитными селекционными качествами. Из этих семян мы получаем посадочный материал, здесь в питомнике выращенный.

Подготовка сосновых семян для посадки - не такое простое дело. С технологией еще до поездки в питомник меня познакомил заведующий лабораторией лесных генетических ресурсов Института леса кандидат биологических наук Дмитрий Каган.

Банк, по его словам, функционирует уже более 15 лет и оборудован по последнему слову техники.

- Его основная задача, - разъясняет ученый, - переработка и хранение семян сосны обыкновенной и ели европейской, основных хвойных древесных пород в лесах Беларуси.

Ель на Гомельщине давно уже не растет, виной тому глобальное потепление, а вот сосна лишь наращивает свое присутствие.

- Кажется, что так просто получить семечко, а на деле из центнера шишек получаем не более 1,5-2 килограммов семян, - разочаровывает меня Дмитрий Ильич.

Поистине на вес золота! А норма высева в питомнике, по уверениям ученого, - 60 килограммов (4–5 тонн шишек) на гектар. 10 миллионов семян, которые нужно сначала вылущить, отвеять, обескрылить, и далеко не каждое из них дает начало растению. Куда там Маяковский с его "в грамм добыча, в год труды"!

- Чтобы хранить семена сосны, - продолжает Каган, - нужно высушить их максимум до 7 % влажности и держать в холодильной камере при температуре от 3 до 7 градусов Цельсия. Вот вам и шишки!

Спрашиваю у Оксаны Семечко, когда и как высеваются эти поистине золотые (да еще и элитные!) семена. Оказалось, в апреле. В теплице чуть раньше и вручную. На поле весь труд берет на себя трактор "Беларус". Процентов 20 семян высевается в борозды непосредственно в лесу.

Проросшие сосенки набирают силу в теплицах и на полях до следующего апреля. Часть растений пересаживают в лес в октябре, а некоторые "неуспевающие" и вовсе остаются "второгодниками". Их высаживают на места отпавших (не прижившихся) сосен.

После войны сажали "чистые" леса, теперь - смешанные

Любопытно, что по нынешним правилам сосны садят вперемешку с березами. Так и хочется вслед за нашим классиком запеть:

"Ой, бярозы ды сосны,

Партызанскія сёстры…"

- На протяжении последних трех лет мы создаем только смешанные лесные культуры, - поясняет Оксана. - Они устойчивее к буреломам, вредителям и болезням.

После войны же высаживали, наоборот, только чистые культуры: береза так береза, сосна так сосна.

"Из центнера шишек получаем не более полутора-двух килограммов семян".

Облик лесов заметно изменился. Основная лиственная порода - береза повислая. Семена собирают в конце июля - начале августа и сразу же высевают.

- К сожалению, береза у нас не элитная, - сокрушается Оксана.

Хотя в Институте леса много и вдумчиво занимаются селекцией берез и других лиственных пород, выискивают растения с особыми свойствами: устойчивые против соли и свинца, чтобы их можно было высаживать вдоль дорог, с природной защитой от вредителей и болезней.

Мне посчастливилось побывать в святая святых - в культуральной комнате, где в стерильных стеклянных баночках содержится пара сотен клонов ценных видов и гибридов лесных растений. Некоторым из них по 30 лет. Наши специалисты научились из одной-единственной клетки получать целое древесное растение подобно тому, как оплодотворенная человеческая яйцеклетка дает начало нашему организму со всеми его сложнейшими функциями и анатомическими подробностями.

Больших деревьев я не видела, а вот крохотный, в баночке, тополь…

- Почки начали раскрываться, листик растет, но это уже в стерильных условиях, - с гордостью показывает молодой научный сотрудник лаборатории геномных исследований и биоинформации Андрей Константинов. - И далее будут отрастать боковые побеги, которые мы сможем срезать, пересаживать по новой, - здесь уже маленький побег начал расти, а из него сможет стартовать целое растение, а из него - лес.

Зачем это нужно? Во-первых, для сохранения биоразнообразия.

- Это селекционно отобранный уникальный материал березы, тополя, ясеня, липы, ольхи. То, что может пригодиться лесному хозяйству не только для экспериментальных работ, но и для закладки лесосеменных плантаций.

Так что в этих стеклянных баночках будущий лес.

Зачем в белорусском лесу карельская береза?

И другое направление - генетические, биохимические, физиологические исследования, позволяющие оценить качество того или другого дерева и его способность противостоять болезням, выживать в неблагоприятной среде.

Так отбираются наилучшие кандидаты для дальнейшего размножения, черенкования, клонирования. Наши леса станут лучше, сильнее, устойчивее, в них вернется, к примеру, обыкновенный ясень, площадь которого стремительно сокращается на протяжении уже нескольких десятилетий. Виновник - патогенный гриб с Дальнего Востока. Безобидный в Китае, в европейских лесах он превратился в настоящего убийцу деревьев. Единственная надежда - вывести форму ясеня с клеточным иммунитетом, и тут без биотехнологий никак не обойтись.

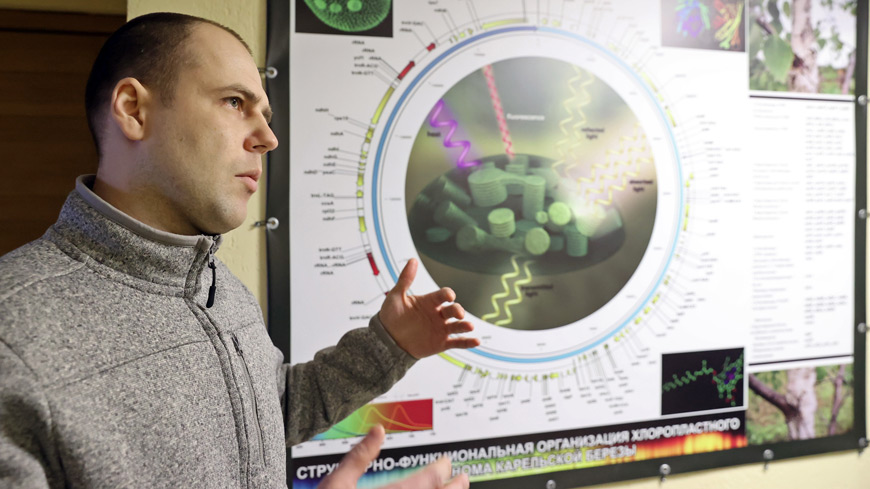

Появится когда-нибудь в наших лесах и карельская береза, геном которой впервые в мире расшифровал молодой заведующий лабораторией геномных исследований кандидат биологических наук Станислав Пантелеев.

- Не только березы карельской, но и ряда других лесных древесных растений, - уточняет ученый. - Сейчас они регистрируются в одном из крупнейших геномных банков за приоритетом Республики Беларусь.

Опять-таки, зачем это нужно? Карельская береза бывает разная. Есть кустистая болотная поросль, но отдельные экземпляры дают ценнейшую высокоузорчатую древесину для мебельного производства. Скоро, очень скоро из стеклянной баночки эти формы карельской березы перекочуют в наши леса.

- Лесовосстановление будет осуществляться более целенаправленно. Смотря для каких задач создавать насаждения, - заверяет Станислав.

К слову, высадка и уход - дело трудоемкое. Силами одних лесоводов с ним не справиться. Приходится выставлять эту услугу на товарную биржу и платить индивидуальным предпринимателям.

Все больше людей хотят сажать лес и меньше - мусорить

К счастью, бескорыстных помощников тоже хватает.

- Каждый год весной и осенью мы проводим акции, - рассказывает Игорь Дегтярик. - Даем рекламу, и любой желающий - будь то предприятие или физическое лицо - подает заявку в лесхоз. Мы обеспечиваем транспортом и посадочным материалом.

Казалось бы, просто? А ведь это самый что ни есть патриотизм в действии.

- С каждым годом на посадке становится все больше людей, а мусора в лесу, наоборот, меньше и меньше, - делится наблюдениями Игорь Николаевич. Люди понимают: побыл - убери за собой. Так что глобальных проблем с засоренностью леса нет даже в окрестностях города. Труд воспитывает культуру? Впрочем, трудоемкость лесопосадочных работ, похоже, уходит в прошлое.

- Мы, наверное, первый лесхоз в республике, который с этого года стопроцентно переходит на прямолинейные ряды посадки лесных культур, - с гордостью заявляет директор. Эту технологию освоил Новогрудский лесхоз, затем их опыт переняли и расширили гомельчане. В чем, собственно, суть и в чем выгода?

- После рубки мы фрезой или сверлом измельчаем пни и по чистому полю запускаем лесопосадочную машину. Она садит лес ровными рядами, так что для ухода за ним можно использовать трактор.

Это огромная экономия людского труда.

- Мы увеличиваем норму выработки на одного человека в десятки раз, - радуется директор.

Огромный плюс при современной нехватке рабочих рук, особенно на селе. Не говоря уже о санитарной чистоте такого леса. Нет пней - нет короеда и прочей заразы. Спрашиваю, сохранится ли при такой технологии красота нашего леса? Выживут ли в нем столь дорогие нашему сердцу и желудку ягоды-грибы?

"Через год все вместе приезжаем, а они говорят: «Мы тут садили!»".

Игорь Дегтярик убежден, что ничто этому не мешает. Сам директор страстный любитель леса:

- Я из Брестской области, из Телехан, где делают лыжи. Рос рядом с лесом. Он начинался у нас за огородом.

Все мои собеседники - большие поклонники тихой охоты. Кстати, в Институте леса занимаются и грибами, и клюквой, и голубикой. Разумеется, для выращивания в культуре. Но кто знает, может быть, наши потомки будут засаживать леса отборными боровиками и подосиновиками?

В Гомеле верят, что леса будущего будут краше и богаче нынешних, как мы верим, что наши правнуки будут умнее и счастливее нас. Леса как люди, они не умирают, даже если у дерева не такой уж долгий век. Как люди, они требуют нашей заботы и болеют, если им не хватает внимания. Наши леса - это часть нас самих, и этим все сказано.

Что делается сейчас? Цифры

- Лесовосстановление, наряду с лесозаготовкой, является для нас приоритетом. В целях выполнения Государственной программы "Белорусский лес" в 2022 году создали 55,5 гектара лесосеменных плантаций, а всего в организациях Минлесхоза на 1 января 2023 года их насчитывается 1 877,36 гектара, - рассказывает министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик.

- В минувшем году заготовили более 71,78 тонны семян лесных растений, это в два раза больше годового задания. В холодильных камерах находится 34,2 тонны семян хвойных пород, в том числе сосны обыкновенной - 26,5, ели европейской - 7,7 тонны. Такой запас удовлетворит в случай неурожая трехлетнюю потребность лесхозов в посевном материале.

В 79 постоянных лесных питомниках, их площадь свыше 1,34 тысяч гектаров, за 2022 год вырастили более 392,6 миллионов штук стандартного посадочного материала, в том числе более 33,75 миллионов штук с закрытой корневой системой. Построили 26 теплиц общей площадью 14 100 м2. Здесь выращиваем посадочный материал для создания новых лесов. Инвестиции в питомническое хозяйство составили за год 4,45 миллиона руб.

Лесовосстановление и лесоразведение проведены на 41,6 тысяч гектаров, это выше годового задания, причем 60,8 % площадей засажены селекционным посевным и посадочным материалом. Так что работники отрасли не просто восстанавливают лес, а и планомерно занимаются его улучшением.

Растет количество техники для проведения механизированных уходов. В 2022 году лесохозяйственные учреждения Минлесхоза дополнительно закупили более 50 современных борон и культиваторов.

Вкупе с энергичными мерами по защите леса от вредителей и болезней все это позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее. Что и завтра, и послезавтра наш лес будет радовать глаз своей красотой и приносить устойчивый доход в государственную казну, пользу людям.

| Юлия НАРОЧАНКА, журнал "Беларуская думка", фото БЕЛТА, Гомельского опытного лесхоза.

ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ

- размещаются материалы рекламно-информационного характера.

- размещаются материалы рекламно-информационного характера.