24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня все славянские народы, которые пользуются кириллическим алфавитом, отмечают День славянской письменности. В Беларуси он празднуется с 1986 года и называется День славянской письменности и культуры.

Дата 24 мая выбрана не случайно - в этот день православная церковь чтит память равноапостольных Мефодия и Кирилла, просветителей и проповедников христианства. Святые Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку, перевели с греческого на славянский язык несколько богослужебных книг, в том числе избранные чтения из Евангелия, апостольские послания и Псалтырь, что способствовало введению и распространению славянского богослужения. Братья Кирилл и Мефодий родились в Греции в семье высокопоставленного военного. Мефодий, старший из семи братьев, сначала, как и отец, состоял на военной службе, в течение десяти лет управлял одной из подвластных Византии славяно-болгарских областей, а затем постригся в монахи.

Братья Кирилл и Мефодий родились в Греции в семье высокопоставленного военного. Мефодий, старший из семи братьев, сначала, как и отец, состоял на военной службе, в течение десяти лет управлял одной из подвластных Византии славяно-болгарских областей, а затем постригся в монахи.

Его брат Константин (в монашестве Кирилл) получил образование при дворе императора Михаила в Константинополе и стал блестящим философом. Он принял сан священника и стал библиотекарем патриарха Фотия. Не раз Кирилл был защитником православия в спорах с еретиками и неверными. Ему приписывают авторство второй славянской азбуки - глаголицы.

Кирилл тяготился жизнью в столичном городе и вскоре перебрался в монастырь к старшему брату Мефодию. В монастыре было много иноков-славян, общаясь с ними, братья изучили славянский язык.

По приглашению князя Ростислава Кирилл и Мефодий в 863 году прибыли в Великую Моравию с религиозно-просветительской миссией - проповедовать христианство. Великая Моравия, включавшая в то время отдельные области современной Чехии, Словакии, Австрии, Венгрии, Румынии и Польши, уже была христианской. Но просвещало ее немецкое духовенство и все богослужение, священные книги и богословие были латинские, для славян непонятные. Братья прибыли в Моравию с созданной ими славянской азбукой и собственными переводами религиозных книг на славянский язык. В течение трех лет они проповедовали новую веру, обучали народ славянской грамоте, открывали храмы. С тех пор для славян настала новая жизнь, явилась возможность самобытного духовного развития под благотворным действием проповеди и богослужения на родном славянском языке. Кирилл и Мефодий фактически стали создателями литературного языка, понятного тогда всем славянам.

Братья прибыли в Моравию с созданной ими славянской азбукой и собственными переводами религиозных книг на славянский язык. В течение трех лет они проповедовали новую веру, обучали народ славянской грамоте, открывали храмы. С тех пор для славян настала новая жизнь, явилась возможность самобытного духовного развития под благотворным действием проповеди и богослужения на родном славянском языке. Кирилл и Мефодий фактически стали создателями литературного языка, понятного тогда всем славянам.

После смерти Кирилла Мефодий был посвящен в епископы и продолжал проповедническую и просветительскую деятельность. Им был осуществлен полный перевод всех библейских книг на славянский язык.

Деятельность святых братьев получила широкий резонанс на территории Славии. Их ученики завершили начатый Кириллом и Мефодием перевод Священного Писания и многих богослужебных книг с греческого на старославянский язык. Учениками Кирилла и Мефодия написаны жития святых братьев, которые были очень популярными и у восточных славян. Кирилл и Мефодий возведены в ранг святых католической и православной церквями.

Рукописные книги Беларуси

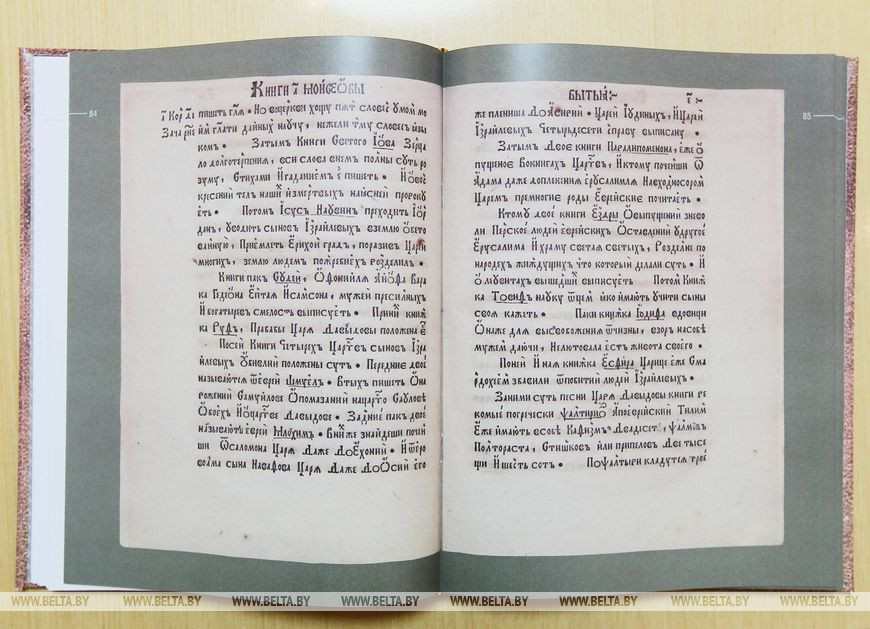

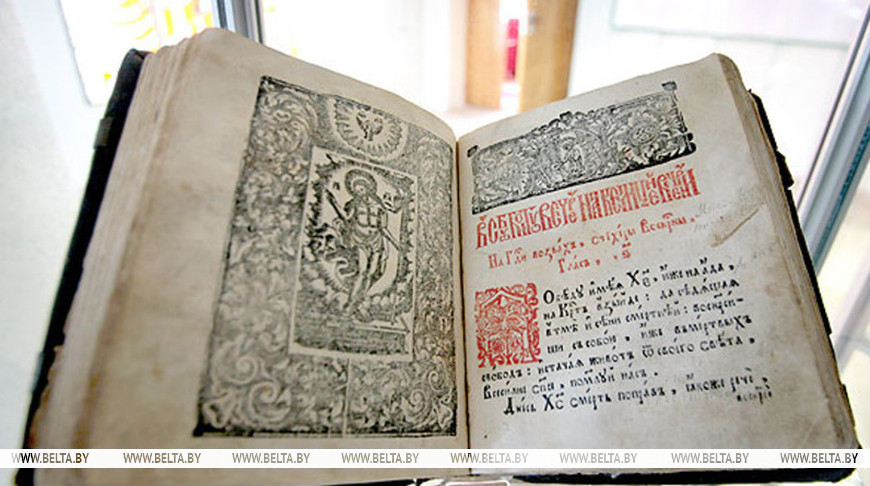

Появление рукописных книг на белорусских землях связано с распространением христианства. По своему назначению древнейшие рукописные книги подразделялись на богослужебные и четьи - для чтения.

В Беларуси при многих храмах и монастырях были библиотеки, действовали мастерские по переписке книг. Центром массового производства рукописных книг на белорусских землях были митрополичьи скриптории в Вильно и Новогрудке, мастерские витебского Маркова монастыря, супрасльского Добровещенского, пинского Лещанского, Жировичского Успенского монастырей, скрипторий Солтанов в имении Шишкини возле Вильно, русская канцелярия Великого княжества Литовского. Многовековые традиции переписки книг были при многих полоцких, смоленских и виленских церквях.

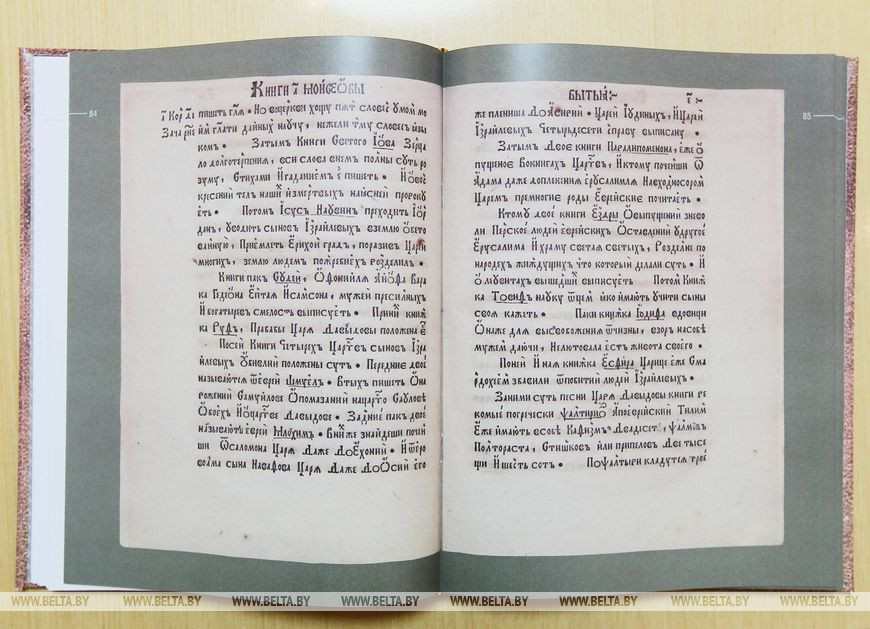

Для написания древних славянских рукописных книг использовались обе славянские азбуки - кириллица и глаголица. Однако постепенно ведущие позиции заняла кирилличная рукописная книга. Древние рукописи часто меняли свое первоначальное местоположение: некоторые книги создавались на заказ, их как величайшую ценность передавали из одного монастыря или церкви в другие, жертвовали или завещали. Поэтому в настоящее время часто непросто установить место создания многих рукописных книг. На основе сравнения некоторых особенностей техники создания и украшения с высокой степенью вероятности к книгам, появившимся на древнебелорусских землях, относят Туровское Eвангелие (XI в.), Полоцкое Eвангелие (XII в.), Оршанское Eвангелие (XIII в.), Лавришевское Eвангелие, Мстижское Eвангелие, Онежский (Мстиславский) Псалтырь (все XIII-XIV в.). Важными памятниками художественного оформления белорусских рукописных книг также являются Радзивиловская летопись (XV в.), Десятиглав, Волковысское Евангелие, Сапеговское Евангелие (все XVI в.). В этом ряду и рукописные книги, содержащие в себе богослужебные тексты, предназначенные для пения - ирмологии. Одни из ценнейших рукописных памятников древнерусского певческого искусства - Супрасльский Ирмологий (XVII в.) и Давыдковский Ирмологий (XVIII в.).

Древние рукописи часто меняли свое первоначальное местоположение: некоторые книги создавались на заказ, их как величайшую ценность передавали из одного монастыря или церкви в другие, жертвовали или завещали. Поэтому в настоящее время часто непросто установить место создания многих рукописных книг. На основе сравнения некоторых особенностей техники создания и украшения с высокой степенью вероятности к книгам, появившимся на древнебелорусских землях, относят Туровское Eвангелие (XI в.), Полоцкое Eвангелие (XII в.), Оршанское Eвангелие (XIII в.), Лавришевское Eвангелие, Мстижское Eвангелие, Онежский (Мстиславский) Псалтырь (все XIII-XIV в.). Важными памятниками художественного оформления белорусских рукописных книг также являются Радзивиловская летопись (XV в.), Десятиглав, Волковысское Евангелие, Сапеговское Евангелие (все XVI в.). В этом ряду и рукописные книги, содержащие в себе богослужебные тексты, предназначенные для пения - ирмологии. Одни из ценнейших рукописных памятников древнерусского певческого искусства - Супрасльский Ирмологий (XVII в.) и Давыдковский Ирмологий (XVIII в.).

В Великом княжестве Литовском рукописные книги существовали до XVIII столетия. В Беларуси в среде староверов они использовались вплоть до XX века.

Центрами собирания и изучения белорусских рукописных книг в XIX - начале XX столетия были Виленская публичная библиотека и Белорусский музей в Вильно, коллекции которых сейчас находятся в Библиотеке Академии наук Литвы. Наибольшее количество белорусских рукописных книг хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге и Российской государственной библиотеке в Москве, Российском государственном архиве древних актов, библиотеках Российской АН в Санкт-Петербурге, Украинской АН в Киеве, Львовского университета, Ягелонского университета в Кракове, Национальной библиотеке Польши и др.

После немецко-фашистской оккупации в Беларуси осталось небольшое количество рукописных книг. Находятся они в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси, Национальной библиотеке Беларуси, Национальном художественном музее Республики Беларусь, Национальном музее истории и культуры Республики Беларусь.

Первые печатные книги Беларуси

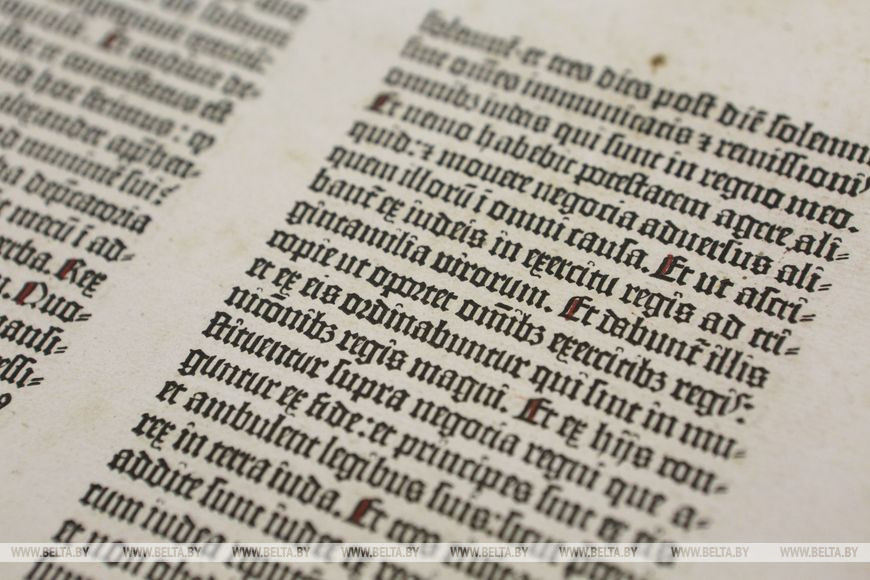

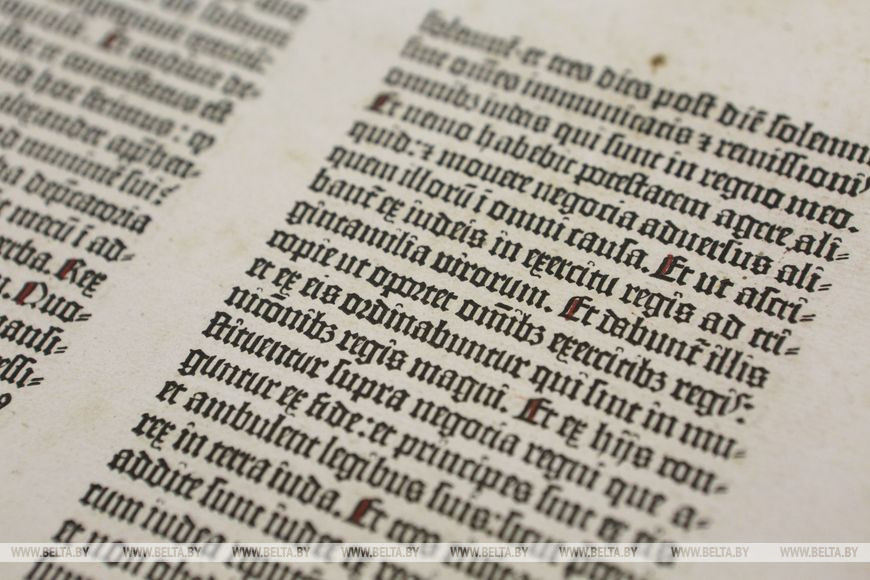

Европейские печатные книги стали известны на территории Беларуси в конце XV - начале XVI столетия. Появились они здесь в первую очередь благодаря студенческой молодежи, которая обучалась в европейских университетах, а также благодаря торговым связям Великого княжества Литовского с Западом.

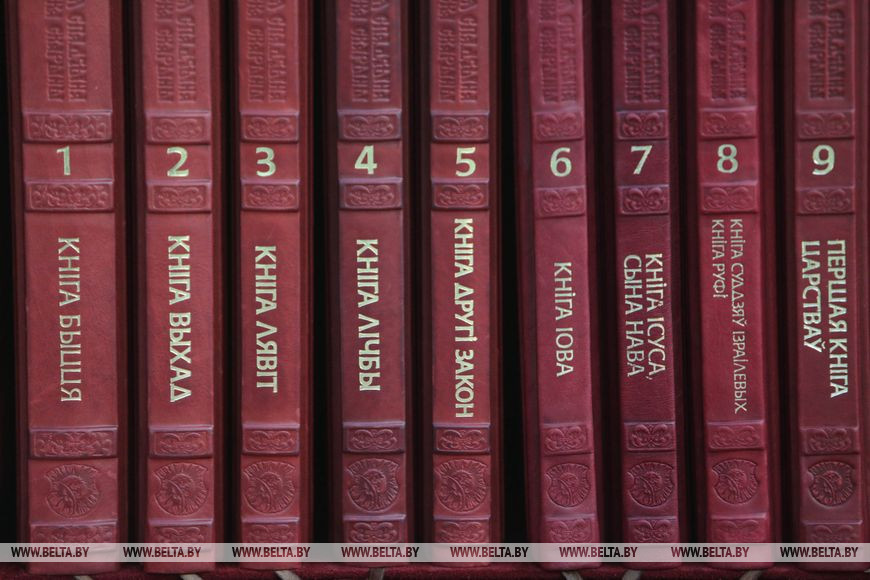

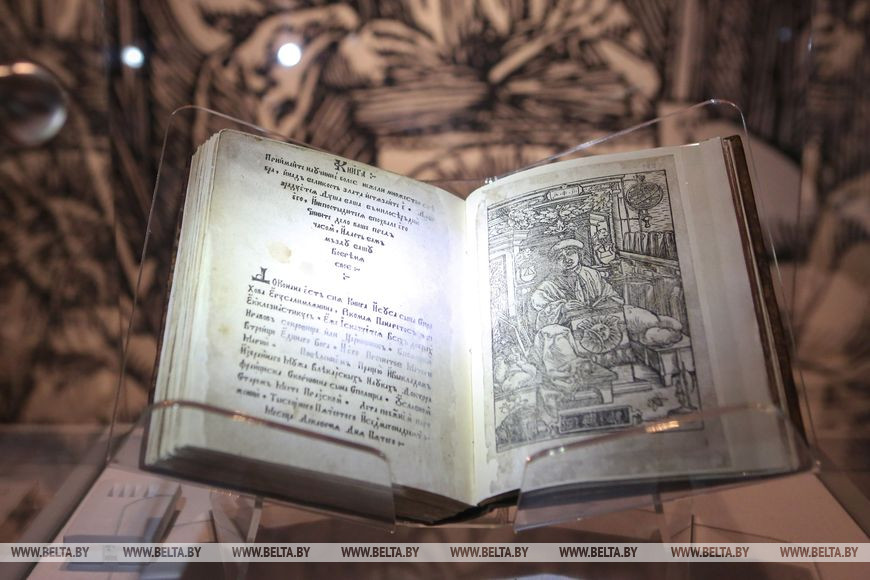

Первые книги шрифтом славянского типа были напечатаны в Кракове: на глаголице в 1483 году, на кириллице - в 1491. Белорусское книгопечатание появилось в первой четверти XVI столетия и связано с деятельностью Франциска Скорины. Где-то между 1512 и 1517 годами Скорина приехал в Прагу, где заказал печатное оборудование и начал переводить книги Библии, писать к ним комментарии. Первая его книга - "Псалтырь" - вышла в свет 6 августа 1517 года. За неполные три года Франциск Скорина перевел, прокомментировал и подготовил к печати более 20 книг Библии, каждая из которых начиналась предисловием и заканчивалась послесловием.

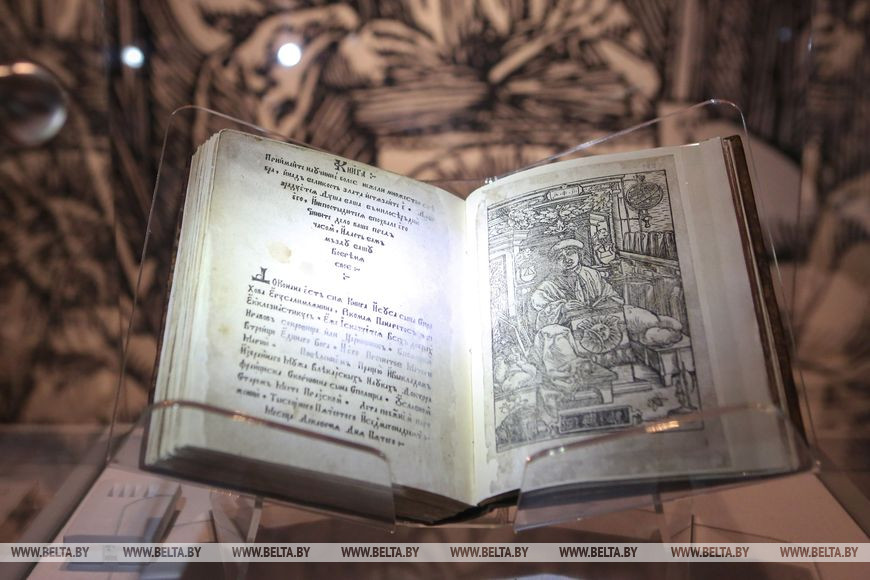

Белорусское книгопечатание появилось в первой четверти XVI столетия и связано с деятельностью Франциска Скорины. Где-то между 1512 и 1517 годами Скорина приехал в Прагу, где заказал печатное оборудование и начал переводить книги Библии, писать к ним комментарии. Первая его книга - "Псалтырь" - вышла в свет 6 августа 1517 года. За неполные три года Франциск Скорина перевел, прокомментировал и подготовил к печати более 20 книг Библии, каждая из которых начиналась предисловием и заканчивалась послесловием.

В 1520 (1521) году Скорина покинул Прагу и переехал в Вильно. В 1522 году первой на родине из печати вышла в свет "Малая подорожная книжица" - сборник религиозных и светских произведений от "Псалтыря" до "Соборника". В книге были обозначены весеннее и осеннее равноденствие, зимнее и летнее солнцестояние, высчитаны пасхальные праздники, даты затмений солнца и луны. Книга была адресована как людям духовного звания, так и людям светским, которые по характеру своих занятий должны были часто путешествовать. В дальнейшем Франциск Скорина издал еще несколько книг.

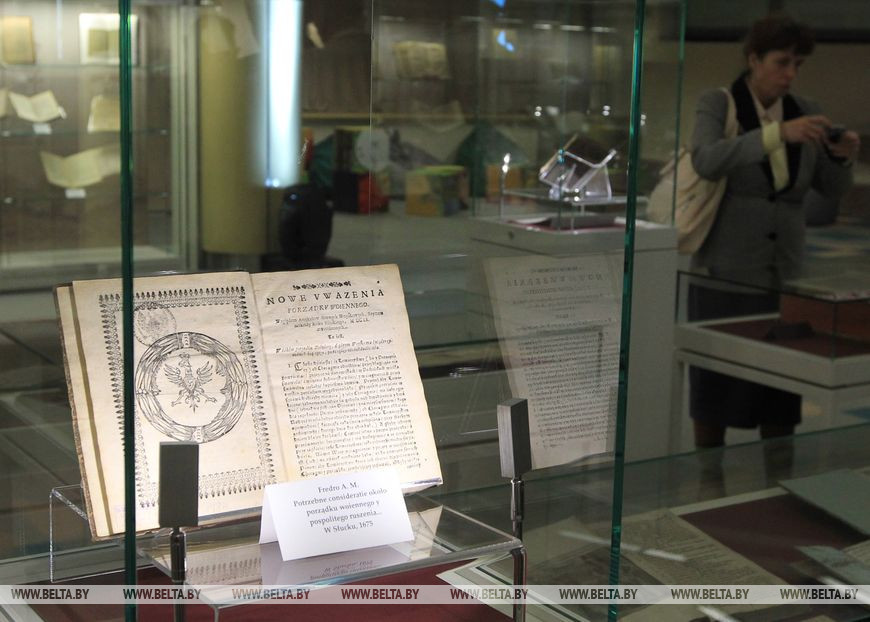

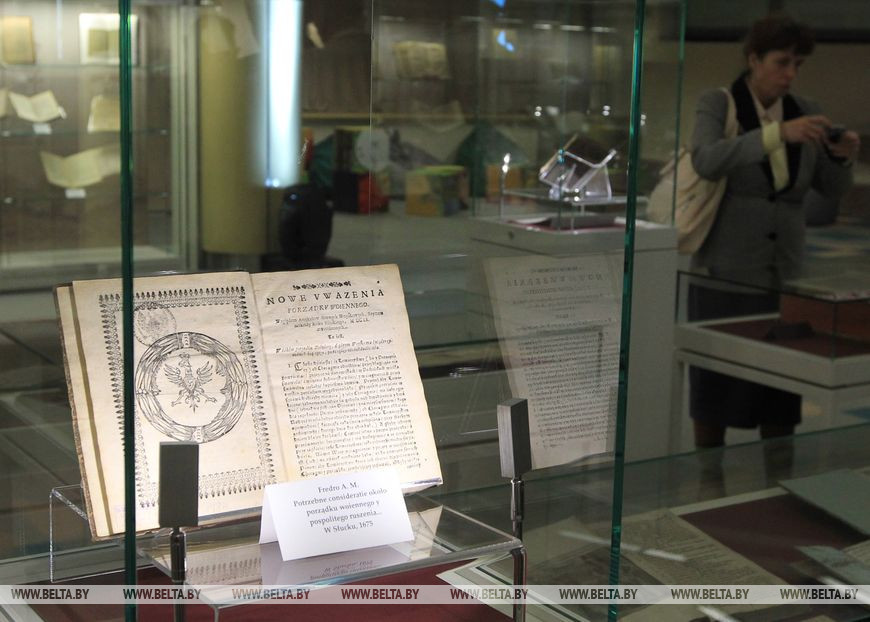

Познакомиться с историей возникновения и развития письменности, книгопечатания и писательской деятельности в Беларуси, увидеть старинные рукописи, старопечатные издания и редкие книги, ставшие мировым наследием, можно в Музее книги в Национальной библиотеке Беларуси и Полоцком музее белорусского книгопечатания. XXX Международные Кирилло-Мефодиевские чтения

XXX Международные Кирилло-Мефодиевские чтения

Ежегодно в Минске проводятся Международные Кирилло-Мефодиевские чтения. В этом году они прошли накануне Дня славянской письменности и культуры (16-17 мая). В 2024 году исполняется 30 лет с момента подписания первой в Республике Беларусь Программы сотрудничества между Министерством образования и Белорусской православной церковью (1994), 20-летие Института теологии Белорусского государственного университета, а также 20-летие Координационного совета по библиотечной деятельности при Синодальном отделе религиозного образования и катехизации Белорусской православной церкви (2004). В связи с этим особое внимание в работе юбилейных чтений на тему "Духовное и светское образование: история и перспективы взаимодействия" было уделено становлению и развитию духовного образования на постсоветском пространстве, а также взаимодействию систем светского и духовного образования в современном обществе.

К участию в чтениях были приглашены представители научной и культурной общественности, руководители образовательных учреждений, преподаватели, аспиранты и студенты государственных и церковных учреждений образования, представители духовенства. На конференцию приехали участники из России, Азербайджана, Ливана, Палестины и Польши. В открытии приняли участие 140 человек.

Организаторами чтений выступило Международное общественное объединение "Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла" совместно с Институтом теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ и заинтересованными учреждениями образования.

В рамках XXX Международных Кирилло-Мефодиевских чтений состоялась выставка омофора первого Минского архиепископа Виктора (Садковского), вытканного в 1785 году. Это стало важным событием, которое привлекло внимание участников чтений и гостей конференции к малоизвестным фактам истории Белорусской православной церкви.

Ежегодные Кирилло-Мефодиевские чтения являются форумом, который уже на протяжении 30 лет объединяет специалистов и ученых из стран ближнего и дальнего зарубежья, работающих в области богословия, истории, философии, культурологии и религиоведения. Это уникальная площадка для обсуждения научных трудов, изысканий в сфере гуманитарного знания, обсуждения проблем межкультурного и межконфессионального диалога, христианской духовности и ее значения для современного мира. Начиналось это мероприятие с маленькой студенческой конференции, в которой принимали участие только семь студентов, но вместе с ними был и глава Белорусской православной церкви.-0-

Дата 24 мая выбрана не случайно - в этот день православная церковь чтит память равноапостольных Мефодия и Кирилла, просветителей и проповедников христианства. Святые Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку, перевели с греческого на славянский язык несколько богослужебных книг, в том числе избранные чтения из Евангелия, апостольские послания и Псалтырь, что способствовало введению и распространению славянского богослужения.

Братья Кирилл и Мефодий родились в Греции в семье высокопоставленного военного. Мефодий, старший из семи братьев, сначала, как и отец, состоял на военной службе, в течение десяти лет управлял одной из подвластных Византии славяно-болгарских областей, а затем постригся в монахи.

Братья Кирилл и Мефодий родились в Греции в семье высокопоставленного военного. Мефодий, старший из семи братьев, сначала, как и отец, состоял на военной службе, в течение десяти лет управлял одной из подвластных Византии славяно-болгарских областей, а затем постригся в монахи.Его брат Константин (в монашестве Кирилл) получил образование при дворе императора Михаила в Константинополе и стал блестящим философом. Он принял сан священника и стал библиотекарем патриарха Фотия. Не раз Кирилл был защитником православия в спорах с еретиками и неверными. Ему приписывают авторство второй славянской азбуки - глаголицы.

Кирилл тяготился жизнью в столичном городе и вскоре перебрался в монастырь к старшему брату Мефодию. В монастыре было много иноков-славян, общаясь с ними, братья изучили славянский язык.

По приглашению князя Ростислава Кирилл и Мефодий в 863 году прибыли в Великую Моравию с религиозно-просветительской миссией - проповедовать христианство. Великая Моравия, включавшая в то время отдельные области современной Чехии, Словакии, Австрии, Венгрии, Румынии и Польши, уже была христианской. Но просвещало ее немецкое духовенство и все богослужение, священные книги и богословие были латинские, для славян непонятные.

Братья прибыли в Моравию с созданной ими славянской азбукой и собственными переводами религиозных книг на славянский язык. В течение трех лет они проповедовали новую веру, обучали народ славянской грамоте, открывали храмы. С тех пор для славян настала новая жизнь, явилась возможность самобытного духовного развития под благотворным действием проповеди и богослужения на родном славянском языке. Кирилл и Мефодий фактически стали создателями литературного языка, понятного тогда всем славянам.

Братья прибыли в Моравию с созданной ими славянской азбукой и собственными переводами религиозных книг на славянский язык. В течение трех лет они проповедовали новую веру, обучали народ славянской грамоте, открывали храмы. С тех пор для славян настала новая жизнь, явилась возможность самобытного духовного развития под благотворным действием проповеди и богослужения на родном славянском языке. Кирилл и Мефодий фактически стали создателями литературного языка, понятного тогда всем славянам.После смерти Кирилла Мефодий был посвящен в епископы и продолжал проповедническую и просветительскую деятельность. Им был осуществлен полный перевод всех библейских книг на славянский язык.

Деятельность святых братьев получила широкий резонанс на территории Славии. Их ученики завершили начатый Кириллом и Мефодием перевод Священного Писания и многих богослужебных книг с греческого на старославянский язык. Учениками Кирилла и Мефодия написаны жития святых братьев, которые были очень популярными и у восточных славян. Кирилл и Мефодий возведены в ранг святых католической и православной церквями.

Рукописные книги Беларуси

Появление рукописных книг на белорусских землях связано с распространением христианства. По своему назначению древнейшие рукописные книги подразделялись на богослужебные и четьи - для чтения.

В Беларуси при многих храмах и монастырях были библиотеки, действовали мастерские по переписке книг. Центром массового производства рукописных книг на белорусских землях были митрополичьи скриптории в Вильно и Новогрудке, мастерские витебского Маркова монастыря, супрасльского Добровещенского, пинского Лещанского, Жировичского Успенского монастырей, скрипторий Солтанов в имении Шишкини возле Вильно, русская канцелярия Великого княжества Литовского. Многовековые традиции переписки книг были при многих полоцких, смоленских и виленских церквях.

Для написания древних славянских рукописных книг использовались обе славянские азбуки - кириллица и глаголица. Однако постепенно ведущие позиции заняла кирилличная рукописная книга.

Древние рукописи часто меняли свое первоначальное местоположение: некоторые книги создавались на заказ, их как величайшую ценность передавали из одного монастыря или церкви в другие, жертвовали или завещали. Поэтому в настоящее время часто непросто установить место создания многих рукописных книг. На основе сравнения некоторых особенностей техники создания и украшения с высокой степенью вероятности к книгам, появившимся на древнебелорусских землях, относят Туровское Eвангелие (XI в.), Полоцкое Eвангелие (XII в.), Оршанское Eвангелие (XIII в.), Лавришевское Eвангелие, Мстижское Eвангелие, Онежский (Мстиславский) Псалтырь (все XIII-XIV в.). Важными памятниками художественного оформления белорусских рукописных книг также являются Радзивиловская летопись (XV в.), Десятиглав, Волковысское Евангелие, Сапеговское Евангелие (все XVI в.). В этом ряду и рукописные книги, содержащие в себе богослужебные тексты, предназначенные для пения - ирмологии. Одни из ценнейших рукописных памятников древнерусского певческого искусства - Супрасльский Ирмологий (XVII в.) и Давыдковский Ирмологий (XVIII в.).

Древние рукописи часто меняли свое первоначальное местоположение: некоторые книги создавались на заказ, их как величайшую ценность передавали из одного монастыря или церкви в другие, жертвовали или завещали. Поэтому в настоящее время часто непросто установить место создания многих рукописных книг. На основе сравнения некоторых особенностей техники создания и украшения с высокой степенью вероятности к книгам, появившимся на древнебелорусских землях, относят Туровское Eвангелие (XI в.), Полоцкое Eвангелие (XII в.), Оршанское Eвангелие (XIII в.), Лавришевское Eвангелие, Мстижское Eвангелие, Онежский (Мстиславский) Псалтырь (все XIII-XIV в.). Важными памятниками художественного оформления белорусских рукописных книг также являются Радзивиловская летопись (XV в.), Десятиглав, Волковысское Евангелие, Сапеговское Евангелие (все XVI в.). В этом ряду и рукописные книги, содержащие в себе богослужебные тексты, предназначенные для пения - ирмологии. Одни из ценнейших рукописных памятников древнерусского певческого искусства - Супрасльский Ирмологий (XVII в.) и Давыдковский Ирмологий (XVIII в.).В Великом княжестве Литовском рукописные книги существовали до XVIII столетия. В Беларуси в среде староверов они использовались вплоть до XX века.

Центрами собирания и изучения белорусских рукописных книг в XIX - начале XX столетия были Виленская публичная библиотека и Белорусский музей в Вильно, коллекции которых сейчас находятся в Библиотеке Академии наук Литвы. Наибольшее количество белорусских рукописных книг хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге и Российской государственной библиотеке в Москве, Российском государственном архиве древних актов, библиотеках Российской АН в Санкт-Петербурге, Украинской АН в Киеве, Львовского университета, Ягелонского университета в Кракове, Национальной библиотеке Польши и др.

После немецко-фашистской оккупации в Беларуси осталось небольшое количество рукописных книг. Находятся они в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси, Национальной библиотеке Беларуси, Национальном художественном музее Республики Беларусь, Национальном музее истории и культуры Республики Беларусь.

Первые печатные книги Беларуси

Европейские печатные книги стали известны на территории Беларуси в конце XV - начале XVI столетия. Появились они здесь в первую очередь благодаря студенческой молодежи, которая обучалась в европейских университетах, а также благодаря торговым связям Великого княжества Литовского с Западом.

Первые книги шрифтом славянского типа были напечатаны в Кракове: на глаголице в 1483 году, на кириллице - в 1491.

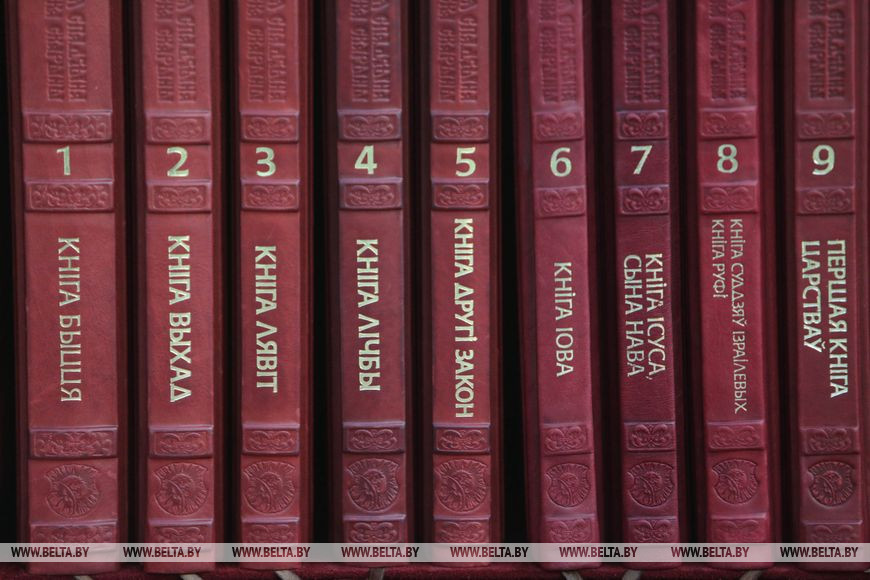

Белорусское книгопечатание появилось в первой четверти XVI столетия и связано с деятельностью Франциска Скорины. Где-то между 1512 и 1517 годами Скорина приехал в Прагу, где заказал печатное оборудование и начал переводить книги Библии, писать к ним комментарии. Первая его книга - "Псалтырь" - вышла в свет 6 августа 1517 года. За неполные три года Франциск Скорина перевел, прокомментировал и подготовил к печати более 20 книг Библии, каждая из которых начиналась предисловием и заканчивалась послесловием.

Белорусское книгопечатание появилось в первой четверти XVI столетия и связано с деятельностью Франциска Скорины. Где-то между 1512 и 1517 годами Скорина приехал в Прагу, где заказал печатное оборудование и начал переводить книги Библии, писать к ним комментарии. Первая его книга - "Псалтырь" - вышла в свет 6 августа 1517 года. За неполные три года Франциск Скорина перевел, прокомментировал и подготовил к печати более 20 книг Библии, каждая из которых начиналась предисловием и заканчивалась послесловием.В 1520 (1521) году Скорина покинул Прагу и переехал в Вильно. В 1522 году первой на родине из печати вышла в свет "Малая подорожная книжица" - сборник религиозных и светских произведений от "Псалтыря" до "Соборника". В книге были обозначены весеннее и осеннее равноденствие, зимнее и летнее солнцестояние, высчитаны пасхальные праздники, даты затмений солнца и луны. Книга была адресована как людям духовного звания, так и людям светским, которые по характеру своих занятий должны были часто путешествовать. В дальнейшем Франциск Скорина издал еще несколько книг.

Познакомиться с историей возникновения и развития письменности, книгопечатания и писательской деятельности в Беларуси, увидеть старинные рукописи, старопечатные издания и редкие книги, ставшие мировым наследием, можно в Музее книги в Национальной библиотеке Беларуси и Полоцком музее белорусского книгопечатания.

XXX Международные Кирилло-Мефодиевские чтения

XXX Международные Кирилло-Мефодиевские чтенияЕжегодно в Минске проводятся Международные Кирилло-Мефодиевские чтения. В этом году они прошли накануне Дня славянской письменности и культуры (16-17 мая). В 2024 году исполняется 30 лет с момента подписания первой в Республике Беларусь Программы сотрудничества между Министерством образования и Белорусской православной церковью (1994), 20-летие Института теологии Белорусского государственного университета, а также 20-летие Координационного совета по библиотечной деятельности при Синодальном отделе религиозного образования и катехизации Белорусской православной церкви (2004). В связи с этим особое внимание в работе юбилейных чтений на тему "Духовное и светское образование: история и перспективы взаимодействия" было уделено становлению и развитию духовного образования на постсоветском пространстве, а также взаимодействию систем светского и духовного образования в современном обществе.

К участию в чтениях были приглашены представители научной и культурной общественности, руководители образовательных учреждений, преподаватели, аспиранты и студенты государственных и церковных учреждений образования, представители духовенства. На конференцию приехали участники из России, Азербайджана, Ливана, Палестины и Польши. В открытии приняли участие 140 человек.

Организаторами чтений выступило Международное общественное объединение "Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла" совместно с Институтом теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ и заинтересованными учреждениями образования.

В рамках XXX Международных Кирилло-Мефодиевских чтений состоялась выставка омофора первого Минского архиепископа Виктора (Садковского), вытканного в 1785 году. Это стало важным событием, которое привлекло внимание участников чтений и гостей конференции к малоизвестным фактам истории Белорусской православной церкви.

Ежегодные Кирилло-Мефодиевские чтения являются форумом, который уже на протяжении 30 лет объединяет специалистов и ученых из стран ближнего и дальнего зарубежья, работающих в области богословия, истории, философии, культурологии и религиоведения. Это уникальная площадка для обсуждения научных трудов, изысканий в сфере гуманитарного знания, обсуждения проблем межкультурного и межконфессионального диалога, христианской духовности и ее значения для современного мира. Начиналось это мероприятие с маленькой студенческой конференции, в которой принимали участие только семь студентов, но вместе с ними был и глава Белорусской православной церкви.-0-

- размещаются материалы рекламно-информационного характера.

- размещаются материалы рекламно-информационного характера.